皆様、こんにちは。

京都フュージョニアリングの広報担当です。

当社は現在、核融合反応で発生するエネルギー(熱)を取り出して、発電までつなげる「フュージョン熱サイクルシステム」の技術を世界に先駆けて開発しています。

そして、この技術を実証するべく、京都にある研究開発拠点「京都リサーチセンター」では、「UNITY-1」というフュージョンエネルギープラントを模擬した環境下で、発電技術の実証を目指す統合試験プラントの建設・試験を進めています。

具体的には、1000℃を超える高温を模擬し、その熱を500℃に下げて発電実証を目指すのですが、この高温を一体どのように発電装置まで運び、電気に転換するのでしょうか?

その答えは、“液体金属”です。

UNITY-1では、熱を取り出すために”液体金属”を用いており、高温になった液体金属を配管内に循環させて熱を輸送し、発電や水素製造に活用します。

8回目となる今回のゴリ文シリーズでは、フュージョン熱サイクルシステムのカギとなる、この液体金属についてご紹介します!

なぜ液体金属を用いるのか?

火力発電や原子力発電では、それぞれ化石燃料の燃焼、もしくは核分裂反応で熱エネルギーを発生させ、その熱で水を沸騰させて蒸気を作り、タービンを回して発電します。火力発電では600℃ほど、原子力発電では300℃ほどの熱エネルギーが用いられています。

しかし、フュージョンエネルギーでは、核融合反応によって得られる熱エネルギーはそれ以上に高温になります。そこで当社では、最大1000℃の高エネルギーをできるだけ高温のまま最大限に活かすために、熱の輸送には液体金属を用いています。

フュージョンエネルギーでも熱の輸送に水を用いるコンセプトもあります。しかし、水を使って高温を取り出す場合、その圧力を大気圧よりも高くする必要があるため、特別な対応が必要です。その点、液体金属は高温の取り出し時にかかる圧力が低く、安全面でも利点があります。効率性だけでなく、安全面も考慮して、液体金属を用いているのです。

液体金属中の熱は熱交換器という装置を通じて圧縮した大気(空気)に輸送され、その温まった空気の力で発電機のタービンを回して電気を作ります。

どのような液体金属を用いるのか?

液体金属にもさまざまな種類がありますが、UNITY-1では、リチウム鉛(LiPb)を採用しています。

リチウム鉛は、高い熱電導性(熱を伝える性質)があり、化学的にも安定した物質です。リチウム(Li)だけの場合には、空気中の酸素と反応したり、水と反応することで発熱したりするなど、扱いが難しくなるのですが、リチウム鉛ではそうした反応が起きません。

また、約500℃まで温度を下げても液体のまま流れることが出来、液体金属が通る配管や周辺機器に過度な負荷をかけることなく熱を輸送することが可能です。

加えて、リチウム鉛には核融合反応を起こすための燃料供給(フュージョン熱サイクル)システムに欠かせない特長があります。

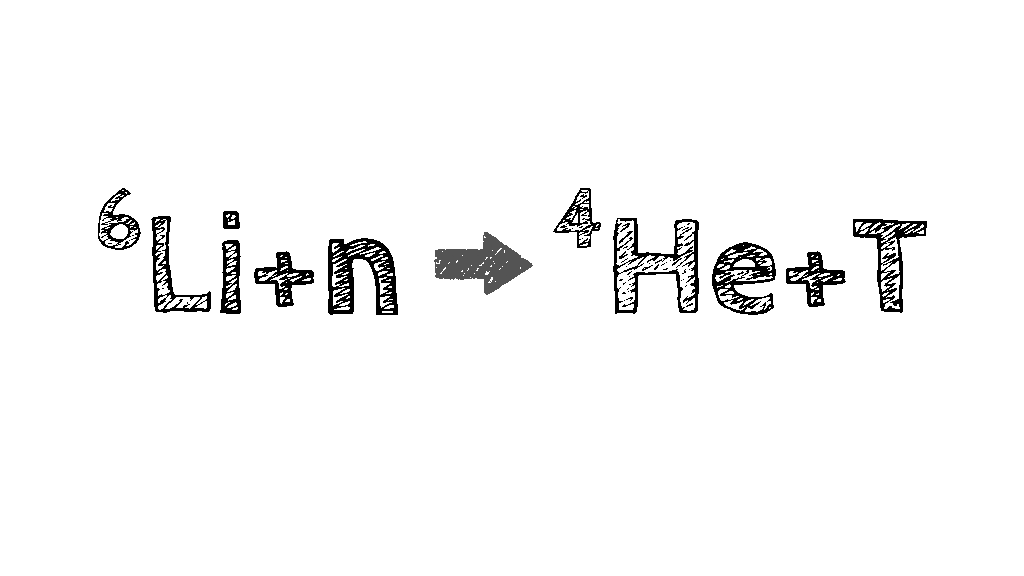

それは、リチウム鉛に含まれるリチウムが、核融合反応で発生する中性子と反応することで、燃料の1つであるトリチウムを生成するという特徴です。

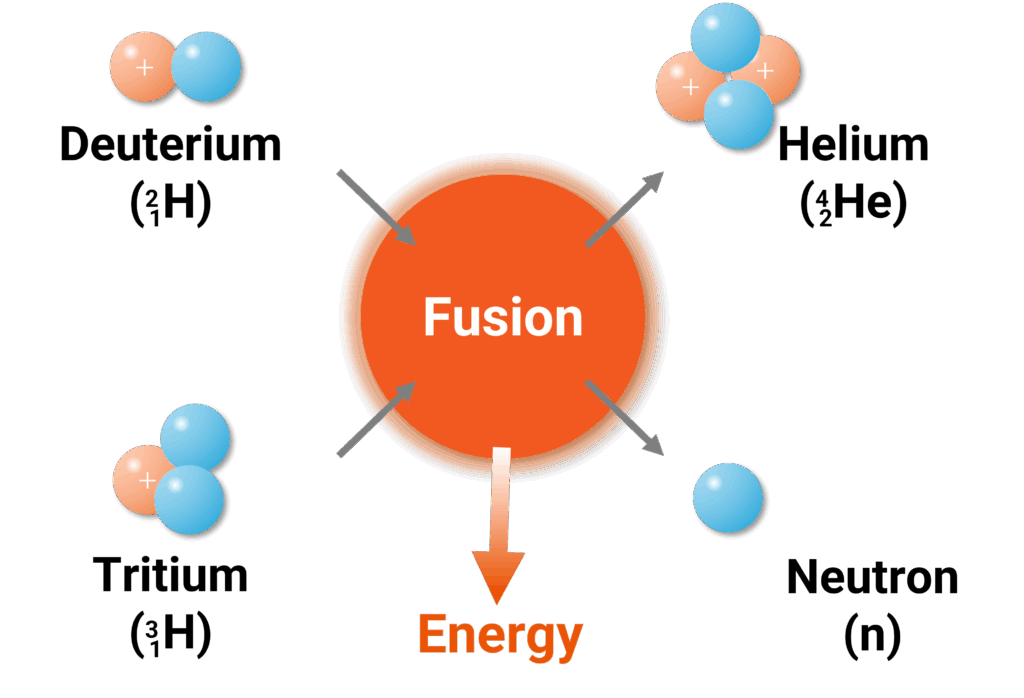

トリチウムは核融合反応を起こすD-T反応(重水素(D)とトリチウムによる反応)の燃料ですが、フュージョンエネルギープラントで使用する純度の高いトリチウムは自然界にはほとんど存在せず、準備した燃料が徐々に減ってしまうという課題がありました。それを解決するため、プラント内で燃料を生成し増やすというアイデアがあります。そこで重要なのが、このリチウム鉛なのです。

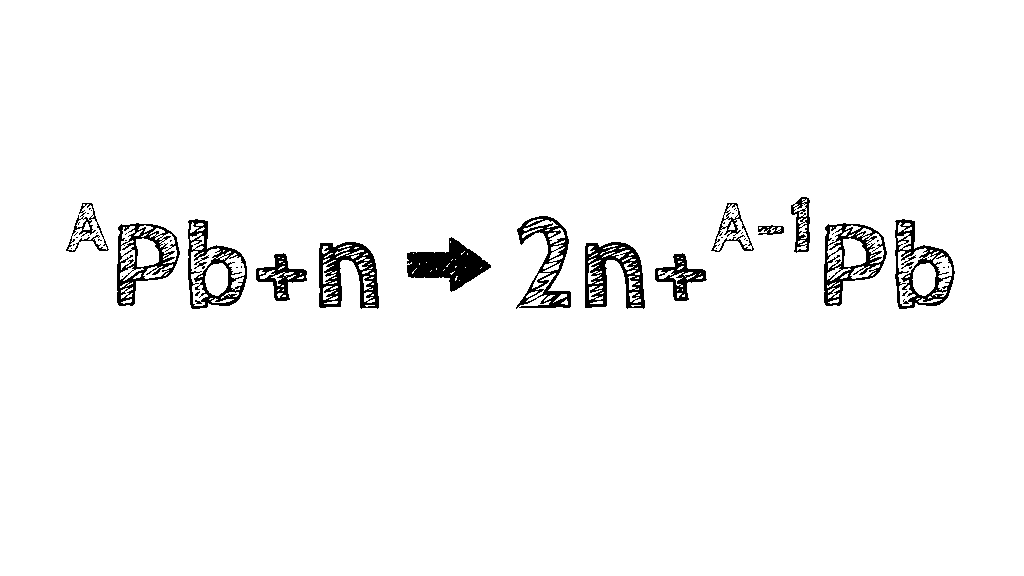

1つの中性子がリチウムと反応することで1つのトリチウムを作れますが、1度の核融合反応で中性子は1つしか出てきません。そのため、この中性子を増やすことができれば、トリチウムもそれに応じた量を生成できるようになります。

リチウム鉛に含まれる鉛(Pb)は中性子増倍材とも呼ばれ、トリチウム生成に必要な中性子を増やす特徴を持っています。鉛のような重たい元素は、もともと原子核に多数の中性子を持っています。

核融合反応で出てくる高エネルギーの中性子と鉛がぶつかると、元々の鉛の原子としてのバランスが崩れ、より安定した別の組み合わせとなる際、2倍の中性子を放出します。

このように、熱を輸送して、効率的にエネルギーを活用するだけでなく、フュージョンエネルギーの燃料も調達できる点が、リチウム鉛を使う利点です。

液体金属(リチウム鉛)を用いた開発試験

当社ではこのリチウム鉛を使って、様々な試験を行っています。

例えば、リチウム鉛を安全かつ効率的に循環させるための試験を行っています。UNITY-1の配管は、最大1000℃という高温を効率よく維持するための断熱構造になっているだけでなく、高温による配管の熱膨張を考慮した配置・設計を備えています。

運用面と安全面の両方から多角的に検証し、設計した配管を実際に使用し、リチウム鉛がきちんと循環するのかを試験しています。

また、VST(Vacuum Sieve Tray)という装置では、トリチウムを含んだ液体状のリチウム鉛を真空中でぽたぽたと滴下させて、そこからトリチウムを取り出す「水素同位体分離技術」を開発しています。※UNITY-1ではトリチウムを使わずに水素や重水素を用いて試験します。

他にも、MHD(電磁流体力学)圧力損失を調べる試験では、フュージョンエネルギープラントの環境を想定した高い磁場を発生させ、その磁場が配管内のリチウム鉛にどのような影響を与えるかを調べています。

MHD圧力損失とは、リチウム鉛のような電気を通す物体(ここでは液体金属)が磁場を横切って流れる時、電流を生み出す力(起電力)が生じ、電流が発生します。この電流と元々ある磁場との相互作用によって、液体金属の流れと逆向きの力が発生します。つまり液体金属の流れを妨げる向きとなり、エネルギーを損失してしまう現象です。

効率よく発電に繋げるためには、磁場の影響を検証することは重要なのです。

MHD圧力損失の試験結果は、核融合反応で発生する高エネルギー中性子を受け止める「ブランケット」と呼ばれる機器の技術開発に活かされます。

当社は、今回ご紹介したリチウム鉛を用いた発電技術の実証を行うため、個別の装置やシステムを統合した試験プラント「UNITY-1」での技術開発を加速させています。

今後もブログや映像などで最新のUNITY-1の状況を発信していきますので、引き続き当社の活動にご注目ください。

また次回の「THE FUSION ERA」でお会いしましょう!

THE FUSION ERA:https://kyotofusioneering.com/news_category/blog

京都フュージョニアリングでは、エネルギーの未来を一緒に切り開くメンバーを募集しています。

募集内容はこちらのページをご覧ください。

公式SNSでも情報発信をしています。

X https://x.com/Kyotofusioneer

LinkedIn https://jp.linkedin.com/company/kyoto-fusioneering