In a nutshell:

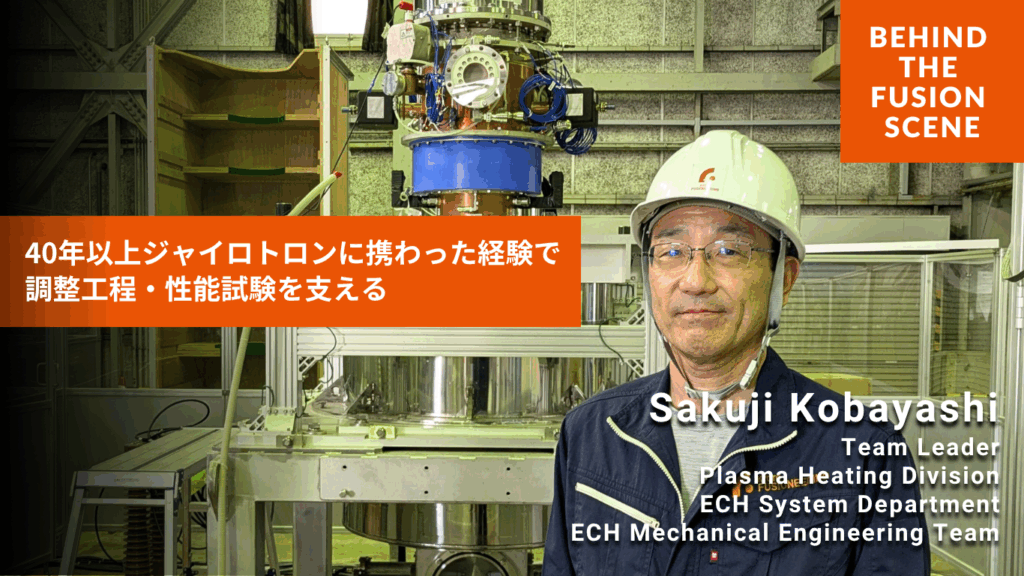

2023年4月に京都フュージョニアリング(KF)へ入社した小林さんは、技術開発チームのリーダーとして、ジャイロトロンシステムの設置や性能試験を担当しています。京都大学ヘリオトロン核融合研究センターや核融合科学研究所(NIFS)など、40年以上にわたる豊富な経験を活かし、チームを率いるとともに、若手メンバーへの技術継承にも取り組んでいます。

小林さんがフュージョンエネルギーに出会ったきっかけを教えてください。

私がフュージョンエネルギーに出会ったのは、高校を卒業した頃のことです。当時、公務員試験に合格していたため、文部科学省の事務官として働きながら、京都にある大学の理工学部夜間主コースに通うつもりでいました。そんな折、人事院から声がかかり、京都大学のヘリオトロン核融合研究センターで、「ヘリオトロンE」という装置の立ち上げに関わる技官を募集していることを知りました。

当時の私は、フュージョンエネルギーについてよく知りませんでしたが、「最先端で未来のエネルギー開発」という募集内容に強く惹かれ、大学に通いながらヘリオトロン核融合研究センターで技官として働くことを決めました。幼い頃から工作などのものづくりが好きだったことも、この選択の後押しになりましたね。

そのときに出会ったフュージョンエネルギー関連の仕事を今日まで40年以上続けるとは、当時は思ってもいませんでした。

技官として働き始めてから、どのようなことを経験されましたか?

中型プラズマ実験装置「ヘリオトロンE」では、設備管理・運用を担当し、外部から購入したプラズマ加熱装置「ジャイロトロン」の設置や運用などに携わりました。また、小型プラズマ実験装置「ヘリオトロンDR」の立ち上げにも関わり、配線や排気設備、計測装置などの取り付けを担当しました。

ヘリオトロンEは私が関与する前から設計・製作・設置が進められており、プロジェクトメンバーも多く、装置はほぼ完成に近い状態でした。一方のヘリオトロンDRでは組み立て設計の段階から携わることができ、より深くプロジェクトに携わる経験となりました。

大学では機械系を専攻していたので、設備の維持や運転などを中心とした業務にはある程度なじみがありましたが、フュージョンエネルギーという特殊な分野は初めてのことでしたので、本や参考文献を読み込んだり、他のプロジェクトメンバーから教わったりしながら知識と経験を積んでいきました。

当時、日本製のジャイロトロンはまだ開発段階だったため、アメリカやロシアから調達したジャイロトロンを扱うことができたのは、今ではとても貴重な経験になっています。

その後、配置換えがあり、核融合科学研究所(NIFS)の電子サイクロトロン共鳴加熱(ECH: Electron Cyclotron Resonance Heating)グループに異動しました。

ちょうどその頃、NIFSでは大型ヘリカル装置(LHD)の実験が開始されるタイミングで、合計約20基のジャイロトロンのうち、発振管の導入と運用を担うことになり、設計通りにマイクロ波を出力できるよう、細かい調整や制御を行っていました。

LHDは大型の装置であるため、ジャイロトロン発振管本体だけでなく、電源や架台、冷却水装置など複数のシステムが複雑に連動しています。そのため想定と異なる結果が出ることもあり、原因の特定には時間も労力もかかり、苦労することもありました。

限られた予算の中で試験を重ねてデータを集め、サプライヤーと調整を繰り返しながらジャイロトロンシステムの性能試験を成功させるまでには、試行錯誤の連続でした。

しかし、これまで京都大学で小型・中型の試験装置に携わってきた経験を活かし、他のメンバーとも協力をしながらLHDという大型装置でジャイロトロンシステムの運転経験を積むことができたのは、技術者として大きな成長につながりました。そして試験がうまくいったときには大きなやりがいを感じました。

技術者としてやりがいのある環境から、なぜ京都フュージョニアリング(KF)で働くことになったのでしょうか。

定年退職を迎え、その後も非常勤職員としてNIFSで仕事をしていましたが、LHD装置の試験が一段落し、「これからどうしようか」と自らの進退を考えていました。ちょうどその頃、以前にジャイロトロンのプロジェクトで一緒に仕事をした坂本さん(当社CTO)から突然電話があり、KFに誘っていただきました。

これまで研究所で働いてきた私にとって、「スタートアップで働くことは、自分には荷が重いのでは…」と最初は思っていたのですが、新しい環境に飛び込むのも経験と思ったのとNIFSで一緒に仕事をしていた辻村さんがKFに入社する予定と聞き、少し安心して、一歩踏み出すことができました。

KFに入社後、ジャイロトロンチームの一員としてどのようなことを担当していますか?

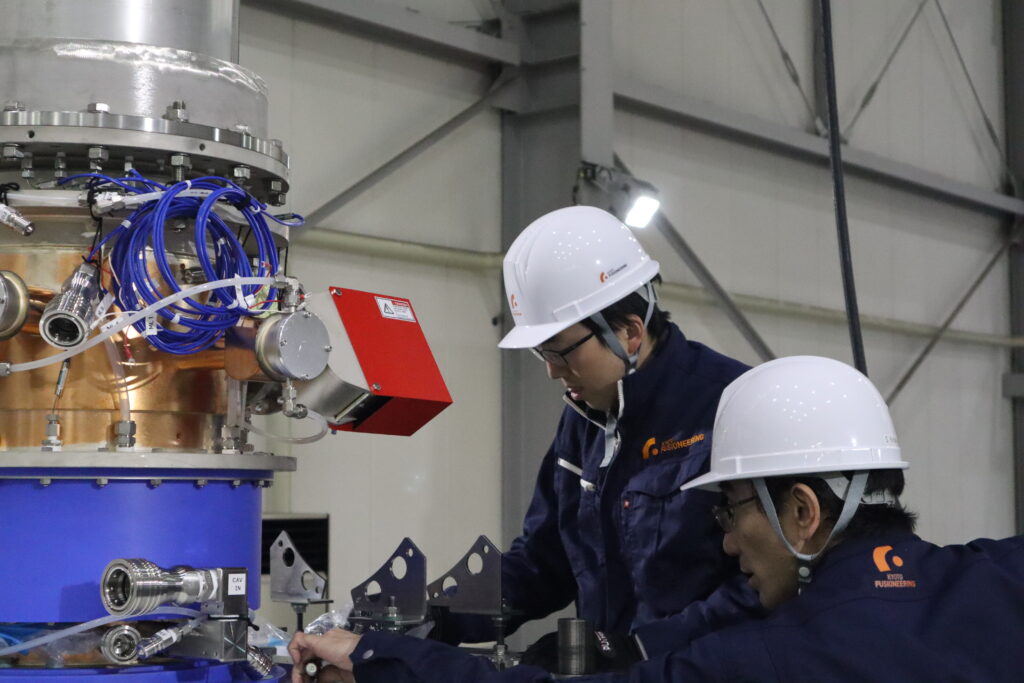

ECHメカニカルエンジニアリングという技術開発のチームでリーダーを務めており、これまでの経験を活かしながら、ジャイロトロンチューブ本体に様々な周辺機器を組み合わせたジャイロトロンシステムの組立・設置・運転や周辺部品の設計などを行っています。(ジャイロトロンシステムの機器については、こちらのブログも合わせてご覧ください。)

実務作業に加えて、メンバーがしっかりパフォーマンスを発揮できるよう、現場作業全体の把握や、安全性や作業効率を高めるため周囲の動向に気を配るよう心掛けています。また、当社に入社してからジャイロトロンシステムを扱うようになったメンバーもいるので、私の知識と経験を基にジャイロトロンシステムを扱う上でのポイントや手順などを伝えています。

普段は日本国内の拠点で調整工程や性能試験を行っていますが、直近ではイギリスのスタートアップ企業であるTokamak Energy社(TE社)の開発現場に出向き、ジャイロトロンシステムの設置に立ち会ったり、SAT(Site Acceptance Test)試験の手順を確認したりしました。

ジャイロトロンシステムが現場に設置された際には、TE社のエンジニアによる拍手喝采が起こり、当社のジャイロトロンシステムを待望されていた様子をうかがうことができました。誇らしかったと同時に、無事顧客にジャイロトロンシステムを届け、設置できたことに安堵したことを覚えています。その後、TE社のSNSでマイルストーンの一つを達成したと大々的にアピールされているのを見たときには、改めて達成感とやりがいを強く感じましたね。

40年以上ジャイロトロンに関わっている小林さんから見た、技術の進歩について教えてください。

私が働き始めた頃と比べると、今の技術は大きく進歩していると感じます。例えば、マイクロ波発振に必要な磁場を発生させるための超電導マグネットですが、現在は冷却剤が不要な無冷媒マグネットが用いられますが、当時は存在していなかったので、マグネットの温度を低温に維持するためには、液体窒素や液体ヘリウムを毎日注入しなければなりませんでした。週末も作業が必要なので大変でしたが、今では電気の力でマグネットを冷却できるので、大きく効率が上がりました。

また、現在のジャイロトロンは人工ダイヤモンドの出力窓を通じて横向きにマイクロ波を出力します。この出力窓の開発は、当社CTOの坂本さんが量子科学技術研究開発機構(QST)に在籍していた際に、チームを率いて取り組み、現在では高い周波数のマイクロ波を発振できるようになりました。

少し余談にはなりますが、この出力窓の開発が私と坂本さんが出会ったきっかけです。当時私は、彼のチームとともにマイクロ波を横向きに発振するための「モード変換器」の技術開発を行っていました。この仕事を通じて彼と出会い、そのご縁からKFで働いていることになります。振り返ると、とても感慨深い出来事ですね。

最後に、小林さんがKFで達成したいことを教えてください。

受注したジャイロトロンシステムの調整行程や性能試験を一つひとつ丁寧にこなし、顧客が満足する製品として届けていきたいです。実績を積み重ねていければ、当社のジャイロトロンに対する信頼も高まり、次の受注にもつながり、ビジネスとしても拡大していけると思います。

当社のジャイロトロンシステムがフュージョンエネルギーの実現に貢献するよう、チーム一丸となり技術を磨いていきます。